中国的文化在唐代步人了一个几乎空前绝后的巅峰时期。科举制度的确立、官学隆盛学习风气高涨,许多学子走出僻静的庭院,到喧哗的仕途寻找位子。书院之名就源于唐代,这时的书院是政府文化机构还没有发展成学校。此后,民间也出现了许多书院。《全唐诗》中出现的书院大多是指私人读书的地方,有些已开始具备了治学讲学、会文等功能,可以看作是中国书院作为教育机构的开始。

唐和五代时期,在全国范围内见于诸文献记载的书院只有70所。这在中国书院发展史上,只能算作起始阶段。尽管如此,分别从民间和官衙中脱胎而出的书院,带着各自的特征和传统,已然发育成长起来,成为诸多学者校勘各种典籍、著书立说的重要场地,同样成为读书人藏书与读书之重要场所。不仅如此,书院是师生之间问学讲书教学授受的学校,同样成为文人墨客游宴会友吟诗作文的尽兴之地,开始承担起整理、改造、更新、传递儒家文化的重担。

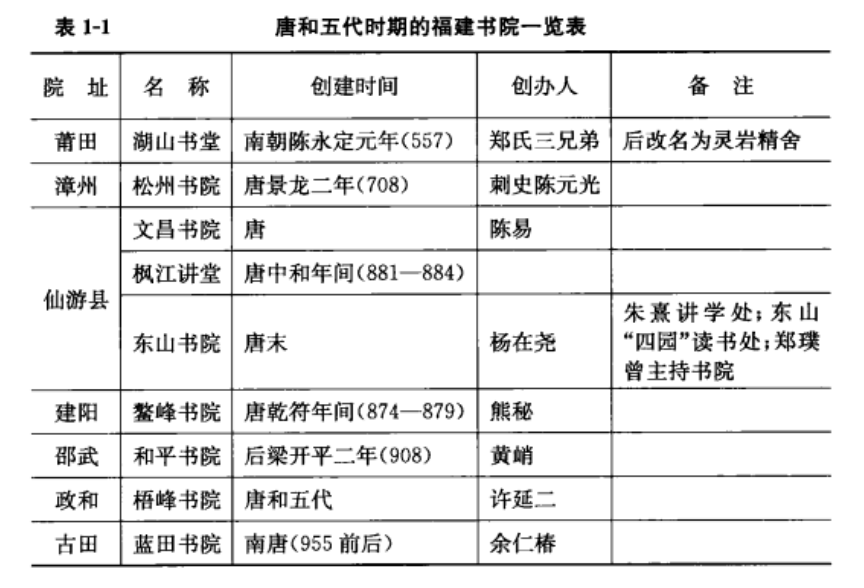

闽北地区的书院,作为福建乃至于中国书院的一部分,同样起步于唐和五代。自唐至五代,闽北共建书院3所,它们分别是建阳的鳖峰书院和邵武的和平书院,以及改和的峰书院。上述三地书院都是为教育族人子弟而设,均为唐末和五代创办。那时唐朝政治腐败,社会黑暗,义师四起,经济待兴。闽北僻处一隅,尚能保持一个比较安定的局面,因而兴学已为时人所重视,但书院为数还不多。根据黄仲昭的《八闽通志》、台湾华文书局《福建通志》和《福建省情资料库》所载福建各地方志相关记载,将唐和五代时期的福建书院列表1-1

不过,这里有一个问题不得不说明。建阳的鳌峰书院和邵武的和平书院、改和的梧峰书院在此表中尽管全都冠以“书院”之名,但是比较漳州的松州书院,还是存在很大不同。根据明万历《漳州府志》和凊乾隆《龙溪县志》记载松州书院是唐景龙二年(708),首任漳州刺史陈元光在松州村创办,所聚生徒多达40人,由其子陈珦主持,并在书院“与士民讲习”,达到“民风移丑陋,士俗转酝醇”之目的。有关松州书院诸多特征我们在此暂且不论,以上记载明确告诉我们两点:一是建置起始,松州书院就有名有姓;是建置起始,松州书院就有明确的办学宗旨,是一所比较“规范”的“讲学授业、培育人才”的书院。

建阳的鍪峰书院“在县西崇泰里熊坤,唐兵部尚书熊秘建”。当时,熊秘建的书院,是“为子孙肄业之所”,也就是为其儿孙弄一处求学之地,实属私塾性质。这所私塾被冠以“书院”之名,成为“錾峰书院”,那是到熊秘五世孙熊知至才完成。熊知至,自号鳌峰先生,隐居此处,遂名家塾为鳌峰书院。这段记述,同样明确告诉我们两点:一是建置起始,鳌峰书院原本无名无姓,真正有名有姓,则是宋代之事;二是建置起始,鳘峰书院的办学规模和办学宗旨都不明确,即便到了熊氏后裔熊知至时期,是否“与士民讲习”,以求“讲学授业、培育人才”,还是未知数,可见它还是所不很“规范”的书院这种情况,同样存在于邵武的和平书院和政和的梧峰书院。那么,这三所书院能否与漳州的松州书院相提并论?非也!这三所书院只能是真正意义上的书院的雏型、初级形式。不过,鳌峰也好,和平、梧峰也罢,起初它们都没有辉煌灿烂的办学宗旨,仅仅是让自家子弟识文断字的启蒙私塾,因此它们都没有做到也无法做到“与士民讲习”。从这个意义上,鳌峰书院的“藏书”和“教育与教学”等多种功能,到了宋亡之后的熊氏后裔熊禾时才具备。

尽管鳖峰书院、和平书院和梧峰书院的雏型不具备完整书院应具有的多种功能,但不能因此把它们排除在我们的研究范围之外,因为它们作为书院这幢大厦的坚实柱础,实实在在地存在过,并为这大厦的构筑起到了应有的支撑作用。试想,没有这些初级形式的书院,后来书院这棵参天大树再高再大,也只能是一个空壳。

金银珍,牟娟著,书院·闽北,同济大学出版社,2010.12,第2-4页